「2024年問題」とは?物流・運送業界の課題をわかりやすく解説

- 近年、物流・運送業界が直面する「2024年問題」に注目が集まっています。しかし、この問題が何を意味するのか、具体的な影響はどの程度なのかを理解している人は少ないかもしれません。この記事では、「2024年問題」とは何か、その背後にある基礎知識から、物流・運送業界に与える影響、問題への対応策、そして将来像まで、わかりやすく解説します。

-

「2024年問題」とは?

- 「2024年問題」と言われていますが、これは2024年に起こり得る物流・運送業界における労働力不足などの複合的な問題です。具体的には、働き方改革による働く時間の制限や高齢化社会の影響でドライバー不足が懸念されているのです。また、環境規制の強化によって、従来の車両からの切り替えが必要とされ、業界全体が大きな転換期を迎える時期ともされています。

- これは、運送業界において持続可能な人材供給と、労働環境の改善を図るための大きな転換点とされています。「2024年問題」をきっかけに、業界全体での労働時間削減や、働き方の質の向上が求められており、ドライバー不足の解消やサービスレベルの維持向上が課題となっています。

「2024年問題」が生まれた背景

- 「2024年問題」は、物流・運送業界における働き方改革の一環として焦点を当てられた問題です。ここ数年間、社会問題化しているドライバーの長時間労働や厳しい労働条件が問題の核心にあります。運送業界では、高齢化とともにドライバー不足が深刻化しており、企業は人材を確保するため、より良い労働環境を提供する必要に迫られています。

- 「2024年問題」は、このような背景のもと、定時での退勤が難しい業界の実情に対応し、働き方の根本的な見直しを促す動きとして注目されているのです。政府や関連団体としても、労働者の生活の質の向上と業界の持続的な成長を両立させるために、具体的な対策の策定と推進が急務であり、その答えとして「2024年問題」への対応が検討されています。

「2024年問題」に対応しないとどうなる?

万が一、「2024年問題」に対応しない場合、運送業界にはさまざまな悪影響が予想されます。まず、人手不足はさらに加速し、企業は運営が困難になる可能性が高まります。労働者の健康問題や離職率の上昇、事故リスクの増大は、企業の信頼性やブランド価値の低下に直結します。さらに、顧客満足度の低下やサービス品質の劣化も懸念されます。社会全体としても、物流の効率化や環境への負荷軽減といった大きな課題に対し、適切な解決策を見いだすことが困難になります。このことから運送業界においては、「2024年問題」に対する迅速かつ的確な対策が急務となっています。

「2024年問題」が物流業界にもたらす影響

- 「2024年問題」は物流業界に大きな影響をもたらすと言われております。具体的には、労働基準法の改正や人口構造の変化に起因するドライバーの不足、運輸コストの急激な上昇、さらには環境への配慮を求める社会的圧力の増大といった課題が顕在化しており、既存のビジネスモデルの見直しを迫られています。これらの変化は、物流の最前線に立つ企業だけでなく、消費者のライフスタイルや経済全体にも影響を及ぼすと懸念されております。

- この問題は今後数年間でさらに深刻化し、物流業界全体のサービスレベル低下や運輸費用の増大などが起こり始めています。特に、コスト増加は小規模な運送会社にとっては重い負担となり、業界内での競争激化を招いています。このような状況下で、企業は運輸コストの最適化を図るため、輸送ルートの見直しや効率化を推進し、さらには共同配送システムの導入など、コスト削減に向けた取り組みを強化していきます。しかしながら、長期的な視点で見ると、こうした対策だけでなく、新しいビジネスモデルへの移行が求められています。

- そのため、業界では労働環境の改善策や、新たな人材確保の戦略が急務となっています。また、テクノロジーの進化を活用した自動車の自動運転や、AI技術を駆使した運行管理システム、デジタルトランスフォーメーションの導入などにより、長期的な人手不足解消のための施策も模索されている状況です。

DX導入事例 AI技術を活用したルート最適化

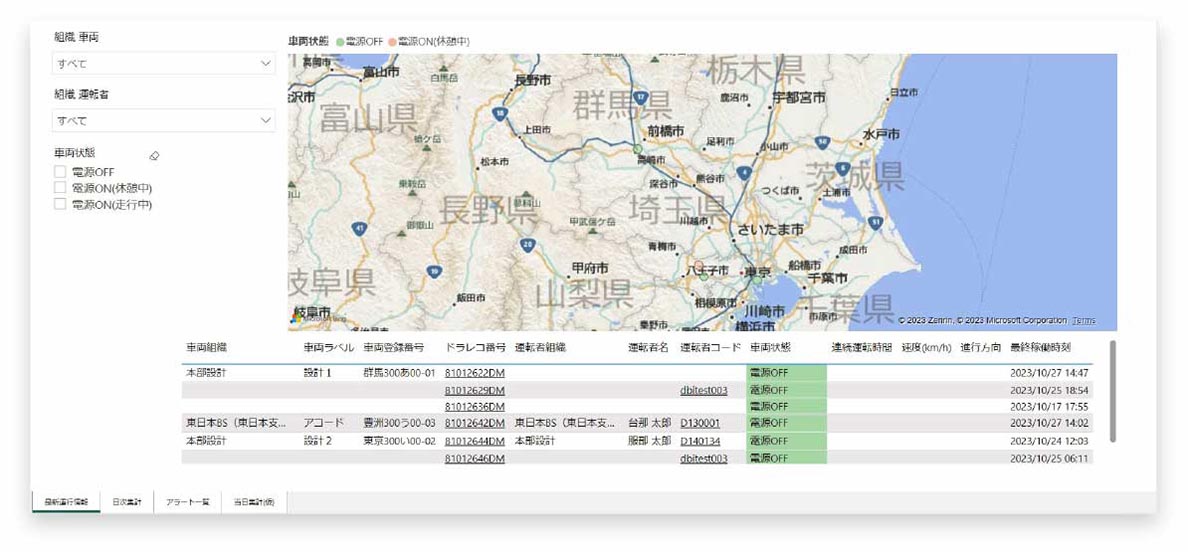

業務用車両の現在地をMAP上に表示します。

配送効率の向上には、AI技術を活用したルートの最適化が非常に有効です。AIは、交通状況や天候、荷物の量といった複数の変数を同時に処理し、最も効率的な配送ルートをリアルタイムで計算する能力を持っています。また運転者と搭乗した業務用車両にひもづく各種データの日次集計(運転開始・終了時刻、走行データ、アルコールチェック結果など)の管理なども可能です。運転者のスマートフォンを通して管理データをクラウドサーバーへ送信することで、管理者はPC画面から各種データのチェックや管理ができるようになっております。

物流革新で変わる配送モデル

配送効率の最適化に伴い、物流業界では配送モデルそのものが革新的な変化を遂げつつあります。例として、近年注目されているのが、シェアリングエコノミーを取り入れた競合他社との協働物流です。これは、異なる企業間で物流リソースを共有し、配送効率を向上させるモデルであり、空きスペースを活用して複数の荷物を合わせて運ぶことで効率を上げることができます。このような新しいモデルやデジタルトランスフォーメーションの導入により、業界内の競争を促進し、さらなるコスト削減への貢献が期待されています。