業務に欠かせない社内PC。しかし、何年ごとに更新すべきかという問いには明確な正解がありません。

更新が早すぎればコスト過多に、遅すぎれば業務効率やセキュリティに支障をきたします。

最適な更新タイミングを見極めるには、コスト、性能、運用負荷、セキュリティといった複数の観点から総合的に判断する必要があります。

社内PCは何年ごとに更新すべきか?最適な更新サイクルを考える

会社のIT環境、見直すなら「PCの更新タイミング」から

平均的な更新サイクルは「4~5年」が目安

多くの企業では、PCの更新タイミングを4〜5年に設定しているケースが一般的です。 これは、ハードウェアの性能劣化や、OSサポート期間との兼ね合いによるものです。特にWindowsでは、OSのサポート終了タイミングが更新の大きな判断材料となります。

更新時期を見極める4つの視点

以下のような観点から、更新サイクルを最適化する判断材料を持つことが重要です。

-

-

• ハードウェアの耐用年数

PCの内部パーツは年々劣化し、4年を過ぎるとパフォーマンス低下が目立ち始めます。

*ノートパソコンの寿命は、使い方やメンテナンス次第で大きく変わることがあります。 -

• OSやソフトウェアの対応状況

新しいソフトが旧PCで動かない、サポート切れになるといった問題が発生しやすくなります。

-

• トラブル対応のコストと時間

古いPCほど故障頻度が上がり、対応に人件費がかかるようになります。

-

• セキュリティの観点

更新の遅れは脆弱性放置につながり、サイバー攻撃のリスクを高める要因にもなります。

-

• ハードウェアの耐用年数

更新時期を固定する「ポリシー化」も有効

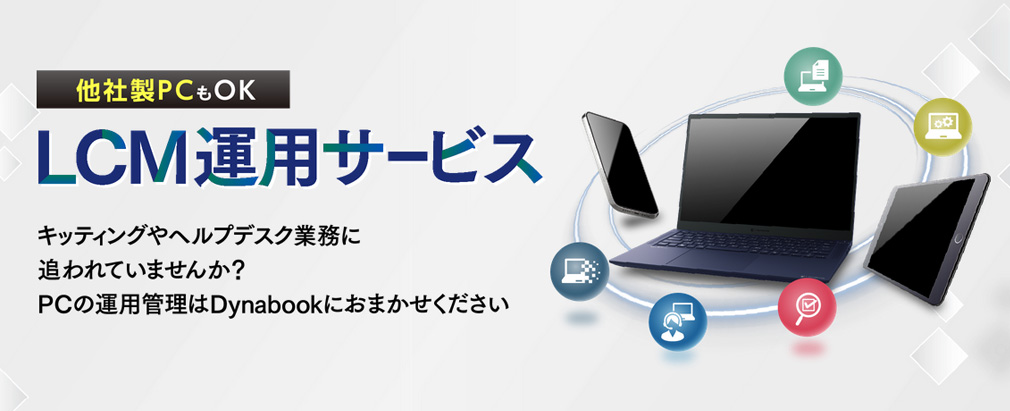

運用効率を高めるためには、「導入から4年で更新」といった明文化された運用ルール(ポリシー)を設けることも有効です。この方針を全社で共有しておくことで、部署ごとの判断差や更新の後ろ倒しを防げます。

リース契約や運用サービスを活用すれば、タイミング管理や入替作業の手間も軽減できます。

更新スケジュールの見える化と分散管理

全社一括で更新する方式では、初期費用や作業負荷が集中してしまうことがあります。

そこで、年次や部門ごとに更新タイミングを分散することで、負荷の平準化が図れます。IT資産管理ツールを活用することで、更新期限や利用年数を「見える化」しやすくなる点もポイントです。

まとめ:最適なPC更新サイクルは「自社の実情に合わせて考える」

PCの更新タイミングは一律ではなく、自社の運用方針・IT体制・セキュリティ基準に応じて調整する必要があります。

4〜5年という目安を基本にしつつも、トラブルの傾向や業務特性に応じて柔軟に見直す視点が求められます。

経営層とIT部門が連携し、継続的に最適な更新サイクルを設計することが、企業全体のIT基盤の安定化につながります。